«Дохать», «тутуновка» и «люсить»: самые известные диалекты в Пензе

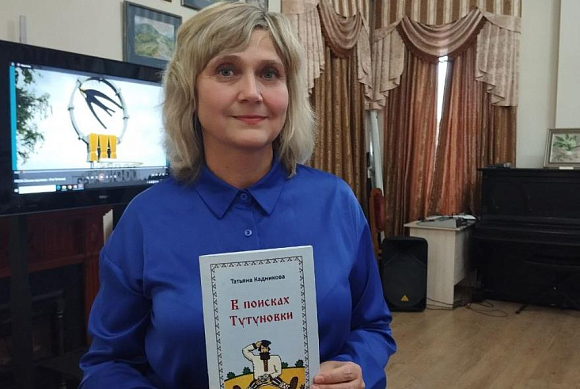

Правда, пока свет увидели лишь несколько экземпляров издания. Но интерес к творчеству Татьяны и ее хобби проявляют и старшее поколение, для которого такие слова родом из детства, и молодежь. Недавно зареченка стала гостьей Пензенского литературного музея, где прошла творческая встреча. Там мы и познакомились поближе.

Не дохать и не люсить

— С чего началось ваше увлечение?С участия во Всероссийском конкурсе «Русским языком говорю», одним из победителей которого я стала. Организаторы предложили составить самый большой сборник слов с местным колоритом. И меня это так заинтриговало! Я все больше влюблялась в наш язык, в самобытную народную культуру.

Количество быстро перешло в качество. О каждом слове я написала небольшой рассказ, в котором обыграла его употребление в речи.

В книгу вошли не только местные (которые в словарях имели пометку «пензенское»). Как выяснилось, так говорят и жители некоторых других регионов Поволжья – наши соседи из Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей. Что лишний раз подтверждает: язык объединяет территории.

Хочу подчеркнуть: моя книга – не научный труд. Работая над ней, я обращалась к словарям Ушакова, Даля и другим. И к своей собственной памяти, к воспоминаниям родных.

А еще меня консультировала старший преподаватель ПГУ Людмила Гурьянова.

Не претендую на роль ученого. Я просто хочу, чтобы эти слова сохранились и дальше жили в народе. Поэтому писала о них с любовью.

— Какие слова из вашей коллекции вы сами часто употребляете в обычной жизни?

— Ну, например, «шементом», то есть «быстро». А еще «шоболы». Это слово использовали в Мокшанском районе, где прошло мое детство. Для меня было открытием, что оно может стать для кого-то загадкой. Приезжаю как-то в Москву с большим чемоданом. Меня спрашивают, что ты, мол, туда положила? Отвечаю: «Там шоболы». Москвичи насторожились: «А что это такое?»

Вместе потом посмеялись над тем, что это просто одежда.

Кстати, по улицам области в старину ездили люди, скупавшие утиль, ношеные вещи. Есть литературное слово – «старьевщики». А в наших краях их еще называли «шобольниками». В Пензенской области также употребляется слово «люсить» – хитрить, жульничать в игре. А еще «дохать» – кашлять. Говорят: «Ребенок дохает». В другом регионе могут вас и не понять…

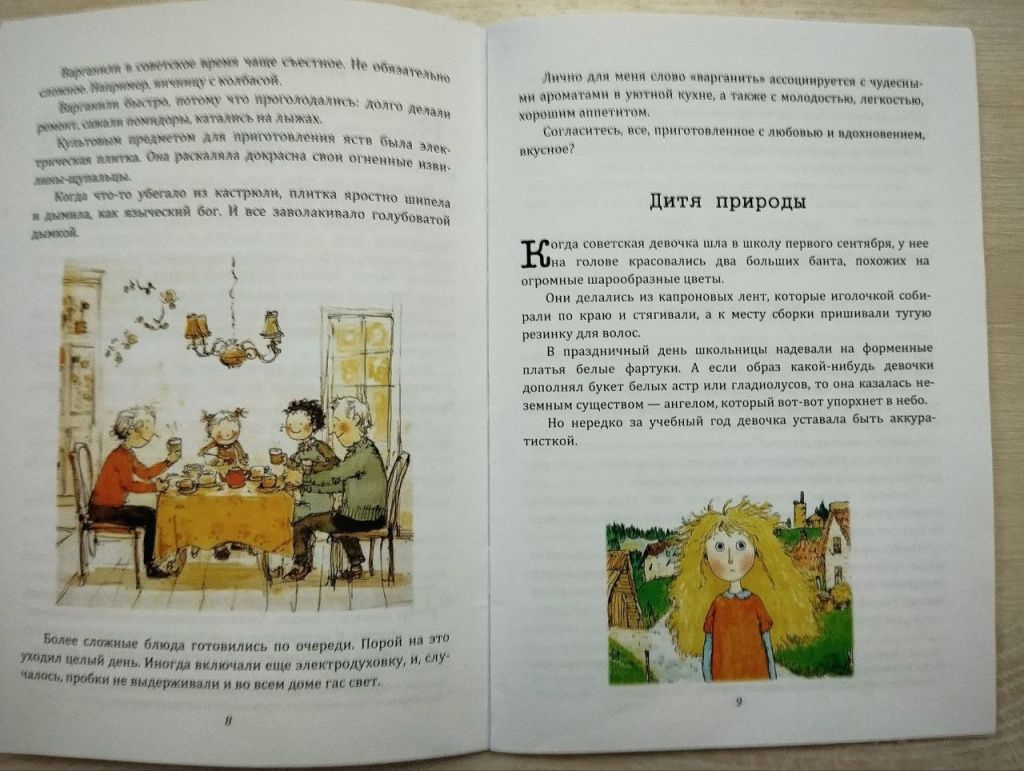

Некоторые слова почти вышли из употребления. Например, «волха». Когда я слышала это слово, мне мерещилось что-то загадочное, волшебное, как у «волхвов». А на самом деле оно означает девочку с растрепанными волосами – лохматую.

Встречаемся в Тутуновке!

— Ваша книга называется «В поисках Тутуновки». Что это за место и удалось ли вам его найти?— Тутуновка – так обычно говорят, подразумевая «глухомань». Но для пензенцев это реальный топоним. В книге Вячеслава Година, посвященной улицам Пензы, я прочитала, где именно она находилась. В микрорайоне, что раскинулся от улицы Карпинского в сторону Западной Поляны. Там были местечки с грубоватыми названиями – Тутуновка, Вопиловка, Тужиловка…

Теперь, конечно, это вовсе не городская окраина, а оживленная территория, где есть кафе, магазины. Моим друзьям так полюбилось это слово, что, отправляясь, например, посидеть в местном кафе, они говорят: «Встретимся в Тутуновке».

— Интересно, а как слова проходят проверку временем?

— Многие до сих пор понятны «без перевода». Например, «причепуриться». Ясно же, что это «приодеться, нарядиться». Некоторые вызывают вопросы, особенно у детей.

Я работаю в Центральной городской библиотеке Заречного, руковожу Школой юных писателей. Иногда прошу моих ребят истолковать значение того или иного диалектного слова. Бывает очень забавно. Возьмем «чеплашку» (чашку, миску). Один из учеников предположил, что это шапочка для младенца. Тенета посчитали верхней одеждой и даже музыкальным инструментом. А мы, взрослые, бывая в деревнях у бабушек, знали: это паутинка, что свил паук.

Не шумаркни – звезды упадут

— Книжка-то написана. А коллекция слов все пополняется?— Постоянно! Вот, например, одна моя знакомая писательница в шутку отзывалась о своем творчестве: «Я тут наварныхала». Имелось в виду накарябала, намарала бумагу. Смысл понятен, но есть разные варианты слов с этим значением. Например, у Куприна встречается слово «навараксал». Так много звучаний и нюансов! А еще я люблю слово «шумаркнуть». Так говорили у нас в Терновке: «Не шумаркни!»

— Это как-то связано с шумом?

— Да. То же, что и «не шуми». Шумаркнуть – словно оставить помарку на ровном полотне тишины. В моем рассказе я использую этот образ. Если кто-то зашумит в тихую ночь, то звезды могут упасть на крышу.

Еще одно деревенское словечко – «подловка». Это чердак. «Подо лбом» у избы. На подловке в моем рассказе живет добрый домовой. Наш язык бесконечно многообразен и интересен. И будет здорово, если мы будем относиться к нему с любовью. Народные слова, диалектизмы – это тоже часть нашей культуры. Если их коллекция разбудит у кого-то воспоминания, вызовет улыбку, подарит положительные эмоции, сочту, что моя цель достигнута.

От редакции

Дорогие читатели! А какие словечки привычны для вашей местности? Расскажите о них! По телефону 89677015481 ждем слова и их толкования. Звоните или присылайте сообщения в мессенджерах.

«Пензенская правда» (№43, 29.10.2025)

Автор: Лариса ГУЛИНА

Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER

Ссылки по теме

Другие материалы рубрики

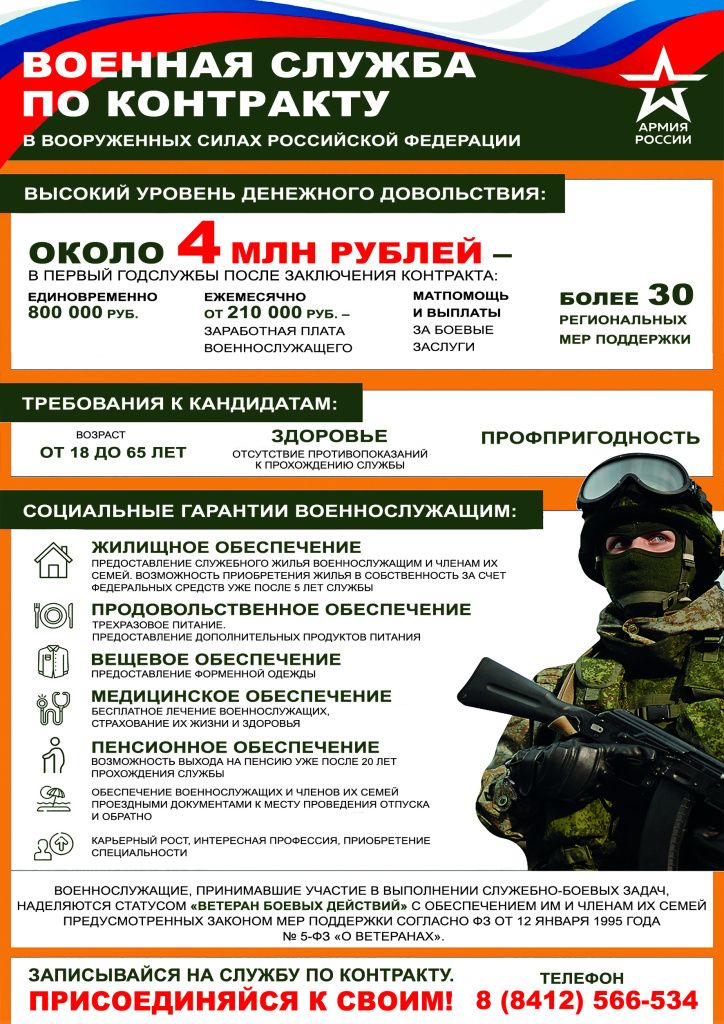

Гибкий график и оплачиваемый отпуск: что предложили для поддержки отцов в Пензе.

В Пензе думают, как изменить отношение к отцовству

«Защитники Отечества» и «Диалог Регионы» запустили обучающую программу «Слышать. Говорить. Помогать»

Партнером проекта на муниципальном уровне выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления

Сергей Лебедь: более 90% кибератак можно предупредить за счет данных киберразведки

Более 500 компаний страны пользуются расширенной аналитикой Сбера и осуществляют мониторинг утечек и контроль внешнего периметра с предупреждением о DDoS-атакахСберБанк Онлайн: 15 лет трансформации и удобства для 84 млн пользователей

Кирилл Меньшов: отраслевые полигоны — важный инструмент для развития финансовой ИТ-инфраструктуры

Сбер: Для борьбы с телефонным мошенничеством нужно объединять усилия и технологии банков, операторов связи и правоохранительных органов

Баланс выгоды, наполнения и цены: СберПрайм признан самой сбалансированной мультисервисной подпиской в России

Вадим Супиков принял участие в заседании Молодежного парламента

Он призвал молодежь к открытому диалогу через соцсетиВ Пензенской области подвели итоги первого года действия туристического налога

Мельниченко провел рабочую встречу с главой пензенского УФАС

Вадим Супиков: Чтим не имеющий срока давности подвиг павших при исполнении интернационального долга

Олег Мельниченко: Мы всегда будем помнить подвиг тех, кто служил Родине вдали от дома